고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

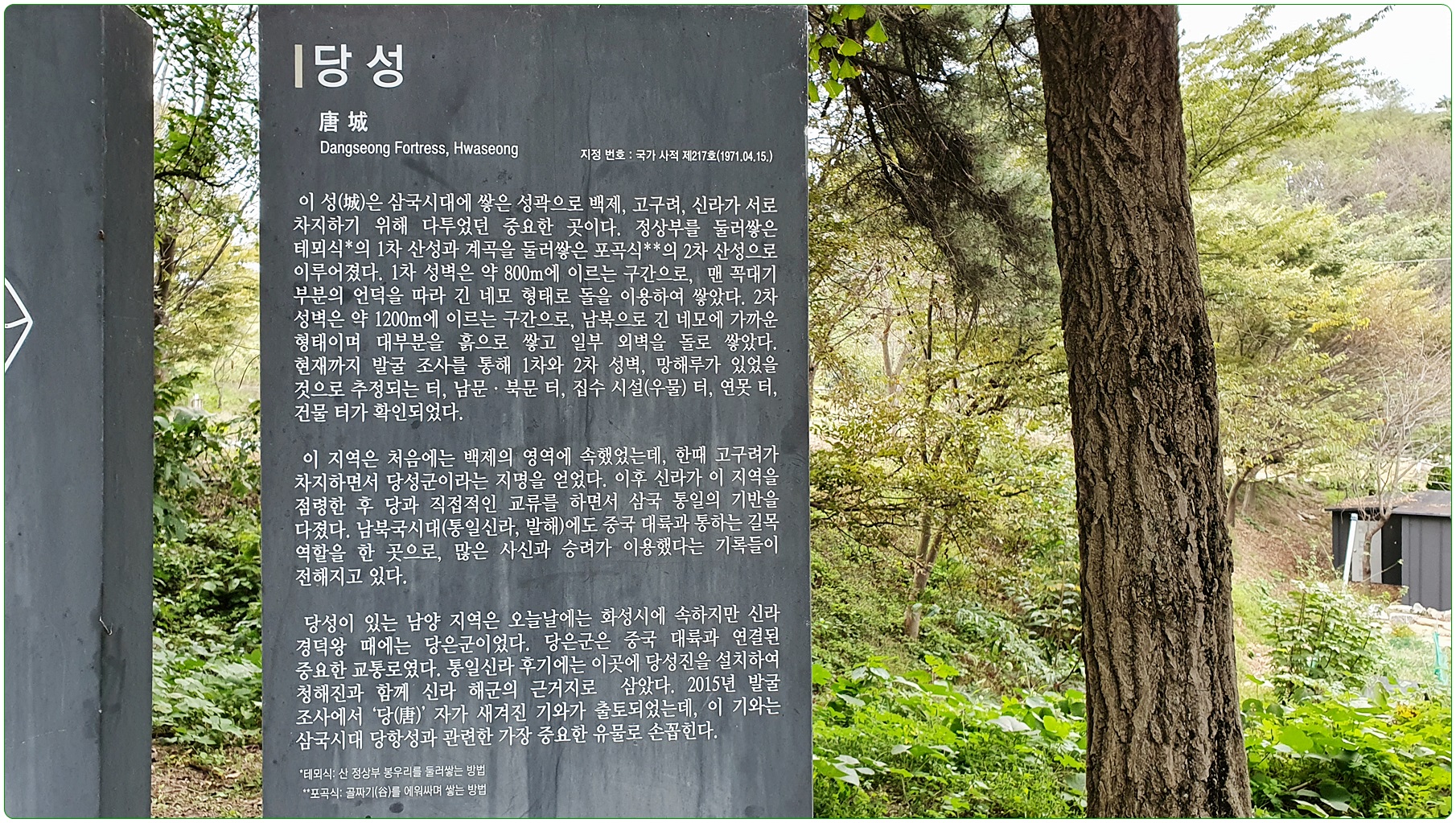

화성 당성(華城 唐城), 당항성(黨項城)

국가사적 제217호

경기 화성시 서신면 상안리 산32

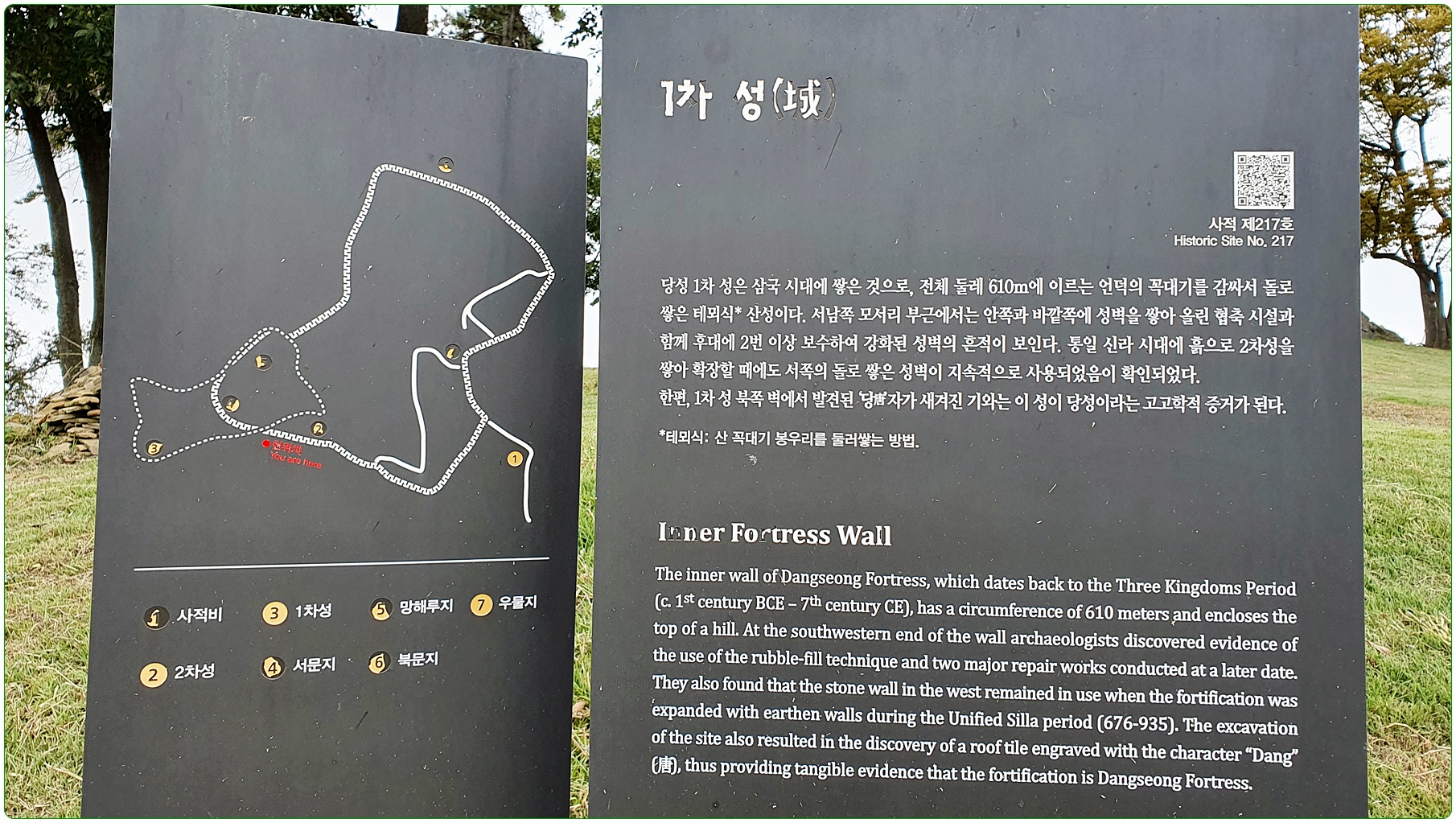

화성 당성(華城 唐城)은 경기도 화성시 서신면에 있는 삼국시대의 성곽이으로 당항성(黨項城)이라고도 한다.

1971년 대한민국의 사적 제217호로 지정되었다.

계곡을 둘러 쌓은 포곡식 산성으로 남북으로 길다란 네모에 가까운 형태를 하고 있다.

현재는 동문·남문·북문 터와 우물터, 건물터가 남아있으며, 성의 내벽은 흙으로 쌓고, 외벽은 돌로 쌓았다.

이 지역은 처음에는 백제의 영역이었다가 한때 고구려의 영토로 당성군이라 하였으나

신라가 이 지역을 점령하게 되자 당항성이라 하고, 바다를 건너 중국과 통하는 길목의 역할을 하던 곳이다.

성벽은 쌓은 벽이 무너져 마치 흙과 돌을 합쳐서 쌓은 것처럼 보이지만,

흙성의 성벽을 돌로 쌓아 올린 흔적이 남벽 쪽에 약간 남아있다.

당성이 소재하는 남양지역은 지금은 화성시이지만

신라 경덕왕 때는 당은군으로서, 중국과의 교통로로서 중요한 구실을 하였으며,

신라 후기에는 이곳에 당성진을 설치해서 청해진과 함께 신라 해군의 근거지로 중요시되었던 곳이다.

이곳은 당항성과 관련되는 가장 중요한 유적의 하나로 손꼽히고 있다.

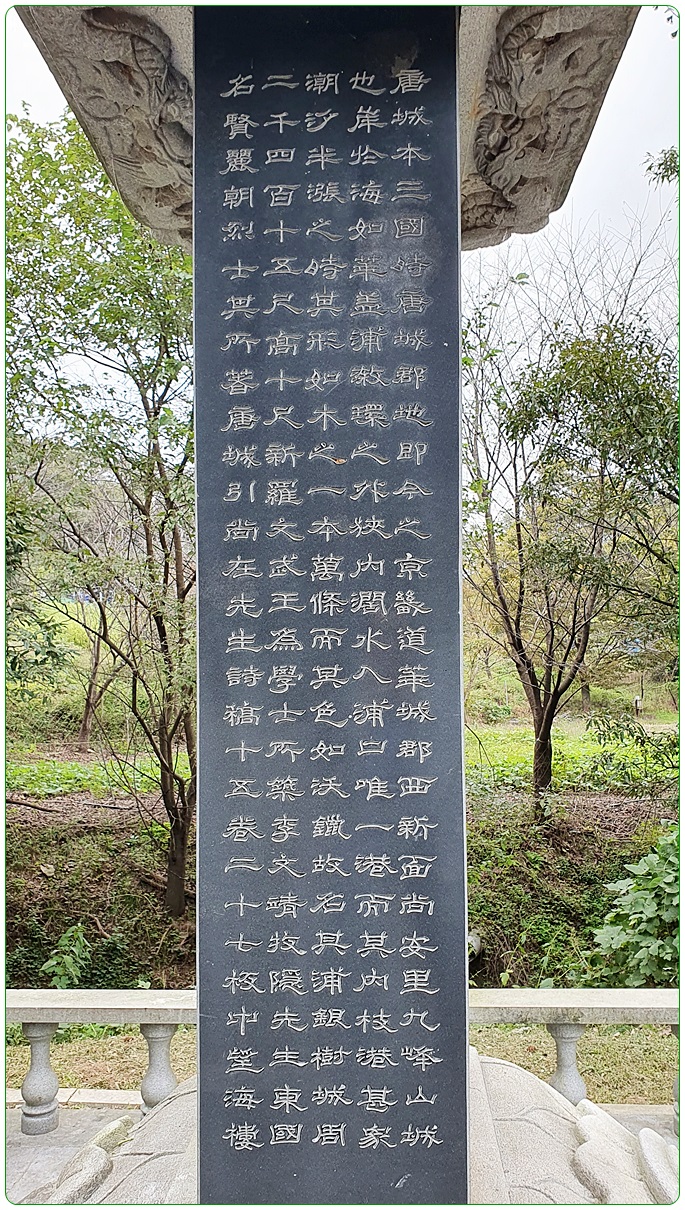

당성사적비(唐城史蹟碑)

당성사적비(唐城史蹟碑)

1988년 10월 30일 남양홍씨 학사공(學士公) 홍천하(洪天河)의 사적비를

남양군파 해봉공종중회(海峯公宗中會)에서 부담하여 당성입구 광장에 건립하였다.

서기 639년(영류왕22년) 삼국시대 당시 고구려의 영류왕이

덕예(德藝)와 문학(文學)의 선비를 뽑아 보내 달라는 사신(使臣)을 당나라에 보냈다.

당나라의 태종(太宗)은 홍학사(洪學士)를 비롯한 8학사를 고구려에 보냈는데

길영(吉寧), 목중(睦衶), 방비(房丕), 봉수현(奉守賢), 위령(魏齡), 은세통(殷世通), 기모(奇牟)이다.

그때 온 홍천하(洪天河)가 우리의 선시조(先始祖)로

홍학사(洪學士)가 처음 이 땅에 머물은 곳이 바로 “당성(唐城)”이라 하였고

여기를 중심으로 중국문화를 받아들이면서 처음 동국(東國)이 풍속(風俗)이 널리 개척(開拓)되었다.

그 후 “고구려(高句麗)”가 망했을 때도, 이 문화권(文化圈)만은 소중(所重)히 여겨

신라(新羅)의 선덕여왕(善德女王)은

홍학사(洪學士) 홍천하(洪天河) 어른을 귀빈으로 우대하여 당신(唐臣)이라 존칭하고

덕산촌주(德山村主)를 봉하며 도호(道號)를 당동선생(唐東先生)이라 하고

그 후 문무왕(文武王)은 홍학사(洪學士)가 처음으로 상륙한 곳인

당곶(唐串)에 구봉산성(九峰山城)을 쌓고 성 이름을 당성(唐城)이라 하며

당성(唐城)으로 사적(賜籍)하며 당성백(唐城伯)을 봉했으며,

또한 효소왕(孝昭王)은 당성후(唐城候)로 승격(昇格)했다,

성위에서 안계(眼界)에 보이는 포구(浦口)가

바로 그 은수표(銀樹浦) 또는 남경로(南京路)라 하였으며

홍학사(洪學士) 홍천하(洪天河)가 처음 이 땅에 닿은 곳이 바로 이 포구였다.

당성사적비(唐城史蹟碑)

唐城 本 三國時 唐城郡地 卽 今之京畿華城郡西新面尙安里

九峰山城也 岸於海如華蓋浦서環之外狹內闊水入浦口唯一港而其 內枝港甚衆潮汐半漲之時

其形如本之 一本萬條而 其色如沃랍故 名其浦銀樹

당성은 본래 삼국시대 당성군의 땅으로서 바로 오늘의 경기도 화성군 서신면 상안리 구봉산이다.

해안에 자리하고 있는 모양이, 마치 화개(華蓋)와 같고,

갯뻘이 외워싸고 있어 포구(浦口)는 좁고 내항(內港)은 넓어 물이 들어오는 포구는 한 개의 항이지만

지항(枝港)이 매우 많아서 밀물이나 썰물이 반쯤 찰 때에는

마치 한 나무에 수많은 가지가 있는 모습이고 그 색은 옥렵같아서 은수포(銀樹浦)라 불렀다.

城周二千四百一五尺 高十尺 新羅文武王 爲學士所築 李文靖 牧隱先生 東國名賢 麗朝烈士

其所著唐城引尙在先生詩藁十五卷 二十七板中 望海樓記 在文集 六卷十二板中最可信

南陽舊老 宋俊 趙仲旻所編稽古要覽在於 景泰乙亥 去古稍近其所以 採府籍而拾鄕諺實有可據謹按

성의 둘레는 2,415척이며 높이는 10척으로 신라의 문무왕이 당학사(唐學士)를 위하여 쌓은 것이다.

이문정공(李文靖公) 목은선생(牧隱先生)은 우리나라의 명현(名賢)으로서 고려조의 열사(烈士)이시다.

그분이 지으신 당성인(唐城引)이 지금도 선생의 시고(詩藁) 15권 27판에 실려 있고

망해루기(望海樓記)가 문집 6권 12판에 실려 있는데 이것이 가장 믿을만한 근거가 되고

남양(南陽)의 구로(舊老)인 송준(宋俊)과 조중민(趙仲旻)이 경태,

을해(景泰; 세종원년,1455)년에 펴낸 계고요람(稽古要覽)은 성을 쌓은 때로부터

그리 먼 시대의 일이 아니라서

그들이 채록하고 수집한 관부의 문적과 향언(鄕諺)은 실로 의거할 만하다고 할 수 있다.

貞觀年間 高句麗榮留王請唐學士唐遣八人其一洪也 以白帽往參 猶嫌鶴野之俗近於羊犬訪海外三仙山

浮鯨浪而東停驃下岸定居 時人名其地曰唐串 號其城曰 唐城郡之得名蓋亦以此也

정관년간 16년, 계묘(癸卯;639)년에 고구려의 영류왕이 당에 학사를 청하였는데

당에서는 8명의 학사(學士)를 보내었으니 그 중에 한 분이 홍학사(洪學士)이시다.

백모(白帽; 흰두건)차림으로 처음 오셨으니 선경의 풍속을 혐오하여 차라리 미개한 땅에

가까이 하고자 함과 같음이라, 해외의 삼선산(三仙山)을 찾아 황해의 경랑(鯨浪)을 타고

동으로 달려 당성해안에 내려 정착하니 이때의 사람들이 그곳을 일러 당곶(唐串)이라 하였고

그 성을 일러 당성(唐城)이라 하였으니 당성군(唐城郡)의 이름이 얻어진 유래는 대개 이와 같은 뜻이 있는 것이다.

日左東方敎詩書禮樂掃去妖雰 紀綱乃振其功烈 雖千萬穓何可 忘也 然而此一區遺城墟已久矣

松柏影疎花石香冷何幸 檀紀 四千三百四年辛亥自文公部指定文化財第二百十七號欲補修城之

荒廢 并重建望海樓以壯觀瞻於乎國家保管之力其將大矣

나날이 나라를 도와 백성들에게 시,서,예,악(詩,書,禮,樂)을 가르쳐 요망분분한 풍속을 쓸어 없애고

기강(紀綱)이 다시 떨치게 하였으니 그 공열(功烈)은 비록 천만세가 지난들 어찌 잊을 수가 있으리요 ?

이와 같이 한 구역에 남기신 성터는 이미 오래되어 송백(松柏)의 그늘이 성기고

화석(花石)의 향기가 냉냉하더니, 다행이도 단기4304(서기1971) 신해(辛亥)년에

문공부로부터 문화재 제217호로 지정되어 국가에서 황폐한 성을 보수하고

아울러 망해루(望海樓)를 복원하고자 하고 있으니 참으로 그 모습이 장대할 것이며

앞으로 국가에서 관리하는 힘이 지대할 것이다

丁卯春自海峰派宗會 協謀於大宗中力擔而立事蹟碑于城南門外 高十五尺要余記其陰余在者癃

不能相是役而玆 又何敢辭也 故先書城故 後錄學士東來之由 以告來者 凡我唐城氏 各視祖先

之崇德廣業益勉之哉

戊辰 月 日 唐城 洪 鍾 凡 記 唐城 洪 淳 湧 書

서기 1988년 무진년 봄에 남양홍씨 해봉공(海峰公) 종회가 대종중(大宗中)과 협의하고 자력으로 부담하여

성의 남문밖에 높이 15척이나 되는 사적비(事蹟碑)를 세우려고 나에게 기문(記文)을 요구하니

나는 늙은 몸이라 이 역사를 도울 수 없는 마당에 어찌 이것마저 또 감히 사절하겠는가 ?

이어 먼저 당성(唐城)의 고사(故事)를 적은 다음 당학사(唐學士)께서

우리 나라에 오시게 된 유래를 기록하여 후손들에게 고하는 바이니

우리 모든 당성홍씨(唐城洪氏)들은 각기 선조의 높고 넓은 덕업을 살펴 더욱 힘써야 할 것이다.

서기 1988년 10월 30일 당성(唐城) 홍 종 범 짓고 당성(唐城) 홍 순 용 쓰다

팔각건물지와 주변 건물지(八角建物址)

팔각건물지를 포함한 8기의 건물지 흔적이 확인되었다.

팔각건물지의 원래 크기는 지름 약7m 내외로 추정되는데, 건물 안쪽에는 원형의 석렬이 배치되어 있고,

그 외곽으로는 초석(초석)을 올려놓기 위한 3개의 적심석(적심석)이 있다.

적심석의 위치를 감안할 때 건물의 파괴가 심하여 그 형태를 명확하게 파악하기는 어렵다.

망해루 추정지(望海樓 推定址)

화성 당성 망해루 추정지는 당성에서도 가장 높은 지점에 있으며

기단 석렬을 만든 방식이나 초석의 위치 등을 볼 때, 삼국 시대에 처음 만들어진 것으로 보인다.

원래 성의 장대지로 사용되다가 고려 시대에 누각으로 고쳐 지은 것으로 추정된다.

건물의 남서쪽 기단석렬 외곽으로 단을 이루고 있으며, 단의 남서쪽으로 계단이 있었다.

이 계단을 통하여 중앙부로 올라갔을 것으로 추정된다.

이곳에서 제사와 관련이 있는 흙으로 만든 말(토제마) 17개가 확인 되었는데

형식이 다양하여 여러 시대에 걸쳐 제를 올렸던 것으로 보인다.

이 밖에도 명문 기와, 도기류, 토기류 등 삼국 시대부터 조선시대 초기까지의 유물이 확인 되었다.

목은 이색(牧隱 李穡,1328~1398)의 <남양부 망해루기,南陽府 望海樓記>에 따르면

탁트인 전경을 갖추어 빈객과 사신들을 기쁘게 하기 위해서

높은 건물인 누대를 고을의 치소에 세우고 바다를 바라본다는 뜻의 ‘망해’라 이름 지었다.

한편 남양초등학교의 부근을 고려 후기의 남양부의 치소로 추정하기도 한다.

망해루지(望海樓址)

당성의 가장 높은 부분에 위치하는 망해루는 평면은 정면3칸, 측면 3칸의 건축물이다.

그 크기는 장축 640cm, 단축 630cm로 네모난 형태이며, 남서편으로는 계단시성리 확인된다.

건물의 중앙부에는 6면이 다듬어진 초석(礎石)이 자리잡고 있으며,

외곽에는 바깥쪽과 안쪽으로 돌의 면을 맞추어 쌓은 너비 80~90cm 정도의 기단시설이 있다.

초석은 기단시설의 안쪽열 사이에 위치하는데 초석간 거리는 약210~220cm이다.

2차성(2次城)

당성의 2차성은 1차성의 일부를 그대로 쓰면서

구봉산 정상부터 동쪽으로 계곡을 감싸고 내려오는 능선부에 성벽을 쌓았다.

성의 형태는 네모꼴이며, 둘레는 약1,200m이다.

2차성이 처음 만들어진 통일신라시대에는 성 아래쪽 부분에 돌을 넣고 그 위에 흙을 덮어 다졌는데,

고려시대에 성의 바깥쪽을 돌로 다시 쌓았다. 2차성에는 출입하던 3개의 문지가 확인 되었다.

북문지와 동문지는 좌우의 성벽이 끊겨 상부가 개방된 개거식(開拒式)문이며,

서문지는 성벽의 일정 높이에 문을 설치하여 사다리 등을 통하여 출입할 수 있도록 한 현문식(懸門式)문이다.

북문지(北門址)

북문지의 현존 길이는 840cm, 폭은 260cm이다.

흙으로 다져 만든 성벽 가운데에 문지를 만들었으며, 좌우 측면은 돌로 마감하였다.

문지 내부에는 성문을 여닫는 시설인 문지공석(門址孔石)이 2개 확인된다.

문지공석 상면에는 지름 13cm, 깊이8cm의 구멍이 뚫려 있다.

이 구멍에 철제 암확쇠를 끼우고, 성문의 회전축 하단부에는 수확쇠를 장착하였다.

그러무로 성문을 고정시킬 수 있도록 목재로 결구된 시설과 문루(門樓)가 있었을 것으로 추정하고 있다.

집수시설 및 못터

집수지 주변에서 발견된

철 덩어리와 작업의 흔적은 이곳에 대장간과 같은 시설이 있었음을 보여 준다.

집수 시설 북동쪽 목터에서는 중국과의 교역품으로 추정되는

중국산 자기 조각이 출토되어 서해를 통해 중국과 직접 교류했음을 알 수 있다.

또한 국가와 직접적인 관련이 있음을 알려주는 ‘대관’이라고 새겨진 기와와

‘태정 4년 1327’ 명이라고 새겨진 기와 등 다수의 기와가 발견되어

여서 시대를 거쳐 많은 사람들이 이곳에 살았던 것으로 판단된다.

'구름에 달' 카테고리의 다른 글

| 산청-지리산 대청봉을 내려오다 칼바위로 (1) | 2023.12.22 |

|---|---|

| 산청-지리산 천왕봉을 오르다. (0) | 2023.12.21 |

| 화성-참봉 권전(權腆),참봉 권응길(權應吉),도총부도사 권익(權翼),도호부사 권신도(權信道),금산군수 권유(權揄),안동권씨 추밀공파 창화공계 (0) | 2023.12.18 |

| 화성-한성부윤 권손(權遜), 임천군수 권수(權需), 안동권씨 추밀공파 창화공계 한성부윤 권손(權遜) (1) | 2023.12.16 |

| 화성-중추부경력 이정망(李廷望), 남양도호부사 이명담(李命聃) (0) | 2023.12.15 |