고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

관덕정 觀德亭

보물 제322호

제주특별자치도 제주시 관덕로 19

제주특별자치도 제주시 삼도 1동에 자리한 군사훈련용으로 지어진 조선시대 건물.

1448년(세종 30) 제주목사 신숙청(辛淑晴)이 군사훈련청으로 창건, 제주도 전통적 건물 중 가장 크다.

1480년(성종 11) 목사 양찬(梁讚)이 중수했고,

1690년(숙종 16) 이우항(李宇恒)이 개축하고,

1753년(영조 29) 김몽규(金夢圭)가 중창했다.

현재의 건물은

1850년(철종 1)에 재건하였으며

1969년에 보수하였다.

특히 1924년 관덕정 옆으로 도로를 낼 때 깊은 처마가 걸린다고 해서 일본인들에 의해

처마가 45㎝가량 절단되어 기둥 간살이의 담벼락이 제모습을 잃게 되고,

처마의 깊이와 기울기가 육지의 것과 비슷하게 되었다. 앞면 5칸, 옆면 4칸의 단층 팔작지붕으로 사방이 뚫려 있다.

1702년(숙종 28) 이형상(李衡祥)이

제주목사로 지내는 동안 견문한 것들을 기록한 〈남환박물 南宦博物〉에 관덕정에 관한 기록도 있다.

湖南第一亭

호남제일정

壬午十月 知牧 朴善陽 六旬五

임오십월 지목 박선양 육순오

1882년 고종19년 제주목사 박선양이 중수하고 쓰다.

耽羅形勝

탐라형승

崇禎紀元後三庚子冬瀛洲主人六旬五歲翁花山人 金永壽拙筆

숭정기원후삼경자동영주주인육순오세옹화산인 김영수졸필

1780년 정조4년 경자년

상산사호(常山四皓)

난을 피하여 바둑을 즐기는 백발(白髮) 성성한 네분의 노인

취과양주귤만헌(醉過楊洲橘滿軒)

두보(杜甫)가 교자(轎子)를 타고 양주(楊洲)를 지나며

귤을 던지는 여인의 유혹에도 태연자약하게 지나간다는 내용

적벽대첩도(赤壁大捷圖)

중국 삼국시대에 위(魏)나라 조조(曹操)를 상대로 한

손권(孫權)과 유비(劉備) 연합군이

적벽강(赤壁江)에서 조조군을 화공(火攻)으로 격파하여 크게 이겼다는 내용

홍문연(鴻門宴)

유방에게 연회를 베푼 뒤 역습하려다 후환만 얻은 항우

제주삼읍삼도총지도(濟州三邑三都總地圖)

제주삼읍삼도총지도는 제주목이 큰 만(灣)을 이루어서

내륙으로 음푹 들어가 있어서 다른 지도와 전혀 다르다.

한라산 주변의 오름들을 입체화시켜서

한라산의 웅장함을 강조하며 한라산 봉우리의 명칭을 자세하게 기록하였다.

대수렵도(大狩獵圖)

창을 들고 수렵하는 관원들

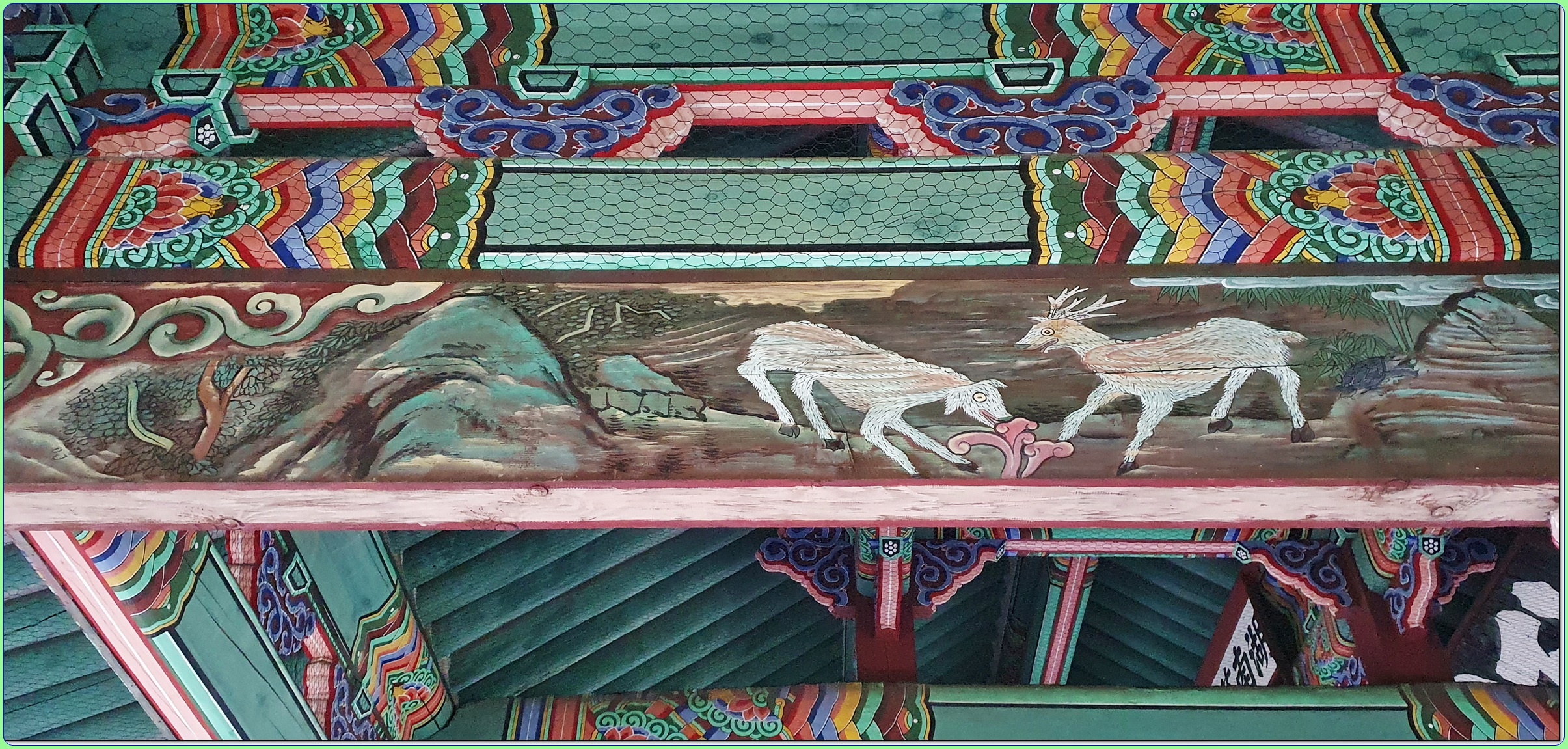

십장생도(十長生圖)

싱싱하고 굳센 늙은 소나무 한가지에서 뻗은 무성한 가지가 뻗쳐져 있다.

월공산수도(月公山水圖)

장수함을 나타내는 산수화이다.

관덕정 후경

진해루

탐라포정사

진해루

탐라포정사

守令以下皆下馬수령이하개하마

제주목 관아濟州牧官衙

사적 제380호

제주특별자치도 제주시 삼도2동에 있는 조선시대 제주목 관아.

제주목 관아는 조선시대 제주 지방 통치의 중심지로서,

지금의 관덕정을 포함하는 주변 일대에 들어서 있던 관아 시설을 말한다.

1991년부터 발굴 조사를 하여 탐라국으로부터 조선과 근대에 이르기까지 여러 시기의 유구와 문화층이 확인되었다.

특히 조선시대 관아 시설인 동헌과 내아의 건물지 등이 확인되어 제주목 관아지로 밝혀진 중요한 유적이다.

관아 시설은 일제강점기 때 집중적으로 훼철되어 관덕정을 빼고는 그 흔적을 찾아볼 수 없었으나,

2002년 12월 1단계 복원을 완료하고 현재 2단계 복원 사업을 완료하였다.

제주목 관아지는 탐라국 시대부터 성주청 등 주요 관아 시설이 있었던 곳으로 추정되고 있다.

관아 시설은 1434년(세종 16) 관부의 화재로 건물이 모두 불타 없어진 뒤

안무사 최해산이 바로 역사(役事)를 시작하여

그 다음 해인 1435년에 골격이 이루어졌으며, 조선시대 내내 중축과 개축이 이루어졌다.

고득종이 쓴 『홍화각기(弘化閣記)』에는 당시 제주목의 관아는 총 58동 206칸 규모였음을 확인할 수 있으나,

일제강점기 때 관덕정을 빼고는 집중적으로 훼철되어 그 흔적을 찾아볼 수 없었으나,

1991년부터 시작된 발굴 조사 과정에서 초석과 기단석 등이 확인되었다.

[발굴조사경위 및 결과]

1991년 10~12월과, 1992년 5~12월의 2차에 걸친 제주대학교 조사단의 발굴조사 결과

제주목 관아지에서는 탐라 시대부터 조선시대에 이르는 여러 문화층이 확인되어

사적 제380호로 지정되었다.

우련당友蓮堂

배가 제주(濟州)를 지나는데,

달은 휘영청 밝고 바다 물결은 은빛처럼 솟구치는데,

사방을 돌아보니 가이없고

하늘 바람만이 소삽(蕭颯)하게 분다.

배 안을 이리 저리 거닐면서,

출렁이는 바다 물결 삼만리 / 蕩漾海濤三萬里

달 밝은 밤에 석장 날려 하늘 바람 내려온다 / 月明飛錫下天風라는 시구(詩句)를 소리 높이 읊어 보니

선학(仙鶴)의 울음소리를 듣는 것 같아서 은은히 귓전을 울리는 듯, 거의 신선을 만나 볼 것 같은 생각이 든다.

만약 신선을 갈구(渴求)하던 진 시황(秦始皇)이나 한 무제(漢武帝)로 하여금 이 경지를 당하게 한다면,

반드시 흔연(欣然)히 신선을 따라가려고 옷을 걷고 발을 물에 적셨을 것이다.

조선 말기의 문신 박대양(朴戴陽, 1848~1888)이 1884년(고종 21) 11월부터 이듬해 2월까지

4개월간의 여행으로 남긴 동사만록(東槎漫錄)에서 제주도를 지나며 남김 감흥으로 또다른 제주지역의 누정을 찾는다.

제주목관아 우련당(友蓮堂)은 관아란 벼슬을 가진 사람들이 일을 보던 건물로서

제주목 관아 제주시 삼도2동 43-3번지 일대 제주목관아 내 연희각 남쪽 건물이다.

목사 이수동(李壽童)이 성안에 우물이 없음으로 못을 파서 물을 채워 연을 심고, 그 위에 집을 지었다'고 적고 있다.

홍화각에 걸려있는 홍화각기弘化閣記는 제주도 유형문화재 제15호로 크기 가로 263㎝, 세로 67.5㎝.

제주목 관아가 모두 불탄 후인 1435년(세종 17)에 안무사(安撫使) 최해산(崔海山)이 홍화각 등

여러 관아 건물을 다시 지었을 때, 그간의 경위를 밝히기 위해 고득종(高得宗)이 지은 글이다.

내용은 제주도의 지형과 역사를 우선 간략히 서술한 뒤에 최해산의 인품과 선치(善治)를 찬양하였고,

다음으로 홍화각 등 관아 이백 여섯 칸을 건립한 내력과 홍화각이라 명명(命名)한 이유를 적고 있다.

즉 홍화각(弘化閣)이라 한 현판은

“임금의 근심을 나눈 자가 왕화를 넓히고[弘],

덕화(德化)로써 백성을 다스린다”는 뜻에서 붙여진 것인데,

이 홍화각이란 세 글자도 고득종 자신이 직접 써서 게시하였음을 밝히고 있다.

당시 제주목 관아 건물의 규모를 아는 데 중요한 자료가 된다.

홍화각기는 ‘홍화각’이란 액자와 함께 고·양·부삼성사재단(高梁夫三姓祠財團)에 소장되어 있다.

귤림당橘林堂

이원조의 『귤림당중수기(橘林堂重修記)』에는 “이 땅에 귤명(橘名)된 국과원(國果園)이 모두 36곳인데,

홀로 이 귤림당만이 연희각 가까이에 있다. 입추(立秋) 이후가 되면 서리가 내려서 많은 알갱이가 누렇게 익는다.

공무를 보는 여가에 지팡이를 짚고 과원을 산책하노라면 맑은 향기가 코를 찌르고,

가지에 열매 가득한 나무들을 쳐다보노라면 심신이 다 상쾌해진다”고 귤림당에 대해 서술되어 있다.

귤림당은 거문고를 타고 바둑을 두거나 시를 지으며 술을 마시는 장소로 이용되었다.

창건 연대는 불분명하지만, 중수는 여러 차례 행해졌다.

1743년(영조 19)에 제주목사 안경운(安慶運)이 중수했다는 기록이 『탐라지초본』에

“연희각 동쪽 과원 안에 있는데 제주목사 안경운이 고쳐 세웠다”고 되어 있다.

1769년(영조 45)에 중수하였고, 1842년(헌종 8)에 제주목사 이원조가 다시 중수하였다.

1991~1998년에 제주시가 네 차례의 발굴 조사로 문화층과 문헌상에 나타난 귤림당의 건물터와 유구를 확인하였다.

1999년에는 제주목 관아 복원을 위해 제주시민들에게 기와 5만여 장을 헌와받아 복원에 착수해

2002년 12월 완성하면서, 연회장으로 쓰이던 귤림당도 복원되었다.

연희각延曦閣

망경루望京樓

공적비군

領相李公最應永世不忘碑

영상이공최응영세불망비

使相梁公憲洙永世不忘碑

사상양공헌수영세불망비

使相韓公應浩去思臺

사상한공응호거사대

영주협당(濟州牧官衙 瀛洲協堂) -

영주협당은 원래 군관(軍官)들이 근무하던 관청(官廳)이었다.

창건년대(創建年代)는 확실하지 않으나

예전의 군청(軍官廳)이 영·목(營·牧) 소속으로 분리될 때 영군관청(營軍官廳)이 되었다.

군관의 수는 원래 15人이 있으나

효종(孝宗) 초기에 이경억(李慶億) 어사(御使)가 조정(朝廷)에 건의하여 10인으로 줄였다.

군관들이 왕래할 때에는 항상 말(馬)이 지급(支給)되었으나 사사로이 말(馬)을 소지(所持)하는 것은 허용되지 않았다.

1832년(純宗 32)에 한응호(韓應浩) 목사(牧使)에 의해 중건(重建)되면서 공제당(共濟堂)으로 이름이 개칭되었다.

'구름에 달' 카테고리의 다른 글

| 제주-중서시랑평장사 문경공 계림 고조기(文敬公 鷄林 高兆基) 제주고씨 제주도기념물 제38호 (0) | 2018.06.28 |

|---|---|

| 제주-삼성혈三姓穴, 모흥혈(毛興穴), 사적 제134호 (0) | 2018.06.23 |

| 제주-천제연폭포天帝淵瀑布 , 선임교, 제주4.3 위령자비, 천제루 (0) | 2018.06.20 |

| 제주-마라도馬羅島, 천연기념물 제423호 (0) | 2018.06.19 |

| 제주-산방산보문사普門寺, 산방사山房寺, 산방연대山房烟臺, 하멜기념비 (0) | 2018.06.19 |